※この記事にはプロモーションが含まれています。

ロードバイクやクロスバイクを選んでいると、「21段変速」という言葉をよく目にします。多くのギアがあれば、どんな道でも快適に走れそうだと感じるかもしれません。しかし、インターネットで調べてみると、ロードバイクの21段変速にはデメリットがある、「いらない」といった意見も見受けられます。

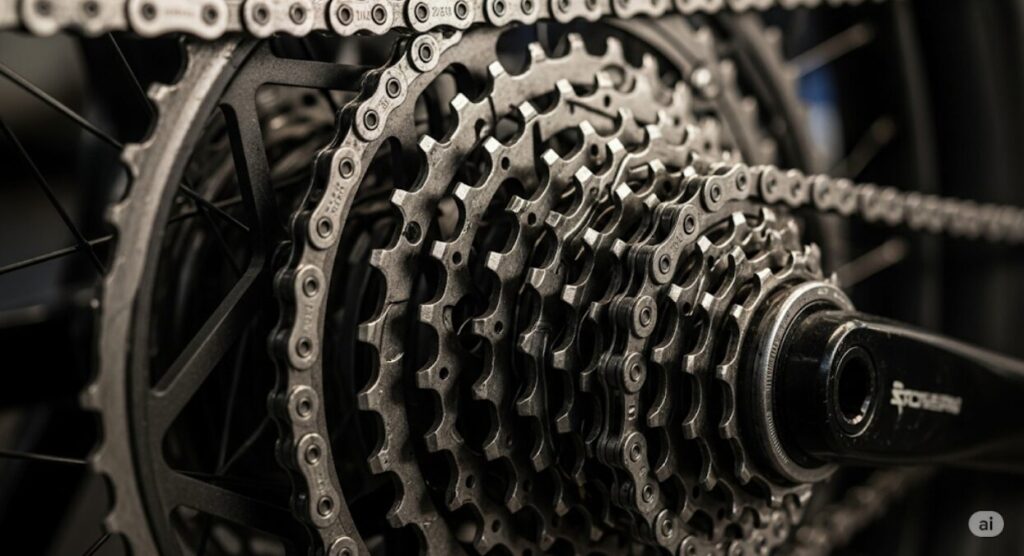

実際のところ、21段変速の自転車はどのような特徴を持っているのでしょうか。一見すると多機能に思えるその仕組みですが、実は複雑なギア組み合わせや、自転車のチェーンに関するトラブル、そしてシマノ製21段変速の使い方の難しさや調整の手間といった側面も存在します。

この記事では、21段変速という仕組みの基本的な部分から、坂道での実際の性能、さらにはクロスバイク21段変速のおすすめモデルや、少し変わったママチャリの21段変速まで、幅広く情報を整理します。あなたの使い方に本当にフィットする一台を見つけるために、まずはその特性を正しく理解し、どのような変速段数がおすすめなのかを一緒に考えていきましょう。

-

21段変速の具体的なデメリットと構造的な問題点

-

クロスバイクやママチャリとの変速性能の違い

-

坂道など状況に応じたシマノ製変速機の使い方

-

あなたの用途に合った最適な自転車選びのヒント

ロードバイク21段変速デメリットの核心

-

21段変速が抱える根本的なデメリット

-

なぜ「いらない」という意見が多いのか

-

把握しにくいギア組み合わせの問題点

-

自転車21段変速チェーンのトラブル

-

そもそも21段変速自転車とは何か

-

意外と存在するママチャリ21段変速

21段変速が抱える根本的なデメリット

21段変速が抱える根本的なデメリットは、主に「重量の増加」「メンテナンスの複雑さ」「使わないギアの多さ」の3点に集約されると考えられます。

まず、変速段数が多くなるということは、それだけ多くの部品が必要になるということです。フロントに変速機(ディレイラー)、変速レバー(シフター)、そして大小3枚のギア(チェーンリング)を追加する必要があるため、部品点数が増え、車体全体の重量が増加する傾向にあります。数百グラムの違いではありますが、軽快さが求められる走行においてはこの差が乗り心地に影響を与える場合があります。

次に、メンテナンスが複雑になる点も挙げられます。部品が増えれば、それだけ調整や清掃が必要な箇所も増えます。特にフロントの変速機は、チェーンがスムーズに移動するようにワイヤーの張り具合などを精密に調整する必要があり、初心者には少し難しく感じられるかもしれません。

そして、最も大きなデメリットとして挙げられるのが、使わないギアが多く存在することです。21段という数字は魅力的ですが、後述する「ギア比の重複」により、実際には全ての段数を有効に使い分けるシーンは限定的です。これらの理由から、21段変速は多機能である一方で、いくつかの根本的なデメリットを内包していると言えます。

なぜ「いらない」という意見が多いのか

21段変速に対して「いらない」という意見が多く聞かれる理由は、日本の一般的な走行環境において、その性能を持て余してしまうケースが多いためです。

例えば、通勤や通学、あるいは週末のサイクリングで街中を走ることを想像してみてください。信号でのストップアンドゴーが多く、平坦な道が続くような場面では、前方のギアを切り替えるほどの大きな負荷変動はあまり発生しません。多くの場合、後方のギアを数段操作するだけで十分に対応できてしまいます。

このような状況でフロントに変速機があると、かえって操作が煩わしく感じられることがあります。左右のレバーを操作して最適なギアを探すよりも、右手のレバーだけで直感的に操作できるシンプルな変速システムの方が、ストレスなく快適に走行できると考える人が多いのです。

また、本格的なロードバイクでは、よりスムーズで素早い変速性能や軽量性が重視されるため、フロントは2枚、リアは10~12枚といった構成が主流になっています。このため、エントリーモデルに見られるフロント3枚の21段変速は、スポーツ走行を意識するユーザーからも「中途半端でいらない」と評価されてしまう傾向にあるようです。

把握しにくいギア組み合わせの問題点

21段変速の大きな問題点として、ギアの組み合わせが把握しにくく、非効率な面があることが挙げられます。21段とは、フロント3枚とリア7枚のギアの掛け算(3×7=21)から来ていますが、この21通りの組み合わせ全てが、それぞれ異なる重さのギアとして機能するわけではありません。

実際には、ギア比が非常に近くなる「被りギア」や、チェーンに大きな負担をかけるため使用が推奨されない「たすき掛け」という組み合わせが存在します。

ギア比の重複とは

ギア比とは、ペダルを1回転させたときに後輪が何回転するかを示す数値です。この数値が大きいほどペダルは重く、スピードが出やすくなります。21段変速では、フロントが真ん中のギアでリアが軽いギアの状態と、フロントが一番軽いギアでリアが重いギアの状態とで、ギア比がほとんど同じになるような組み合わせが発生します。

以下の表は、一般的な21段変速のギア比の一例です。数値が近い組み合わせがいくつも存在することがわかります。

| リアギア | 48T | 38T | 28T |

|---|---|---|---|

| 14T | 3.43 | 2.71 | 2.00 |

| 16T | 3.00 | 2.38 | 1.75 |

| 18T | 2.67 | 2.11 | 1.56 |

| 20T | 2.40 | 1.90 | 1.40 |

| 22T | 2.18 | 1.73 | 1.27 |

| 24T | 2.00 | 1.58 | 1.17 |

| 28T | 1.71 | 1.36 | 1.00 |

例えば、「フロント38T×リア18T(ギア比2.11)」と「フロント48T×リア22T(ギア比2.18)」は非常に近いギア比です。このように、21段あっても実質的に有効なギア数は15段程度かそれ以下になることが多く、全ての段数を使いこなすのは困難と言えるでしょう。

自転車21段変速チェーンのトラブル

21段変速の自転車は、構造上、チェーンに関するトラブルが発生しやすい側面を持っています。特に注意したいのが「チェーン落ち」と「チェーンの摩耗」です。

チェーン落ちは、変速時にチェーンがギアから外れてしまう現象を指します。フロントに変速機があることで、チェーンを左右に大きく動かすため、リア変速のみの自転車に比べてチェーンが外れるリスクが高まります。特に、フロントディレイラーの調整が不十分な場合や、急な変速操作を行った際に発生しやすくなります。

また、「たすき掛け」もチェーン落ちの原因の一つです。たすき掛けとは、フロントが最も外側の重いギアでリアが最も内側の軽いギア(またはその逆)という、チェーンが斜めに大きく交差する組み合わせを指します。この状態はチェーンやギアに大きな負担をかけ、摩耗を早めるだけでなく、チェーンが外れる原因にもなるため避けるべき操作とされています。

部品点数が多い分、チェーンの摩耗にも気を配る必要があります。様々な角度でギアにかかるため、適切なメンテナンスを怠るとチェーンの寿命が短くなる可能性も考えられます。定期的な清掃や注油が、トラブルを防ぐ鍵となります。

そもそも21段変速自転車とは何か

ここで改めて、21段変速自転車とは何かを整理しておきましょう。これは、ペダル側にあるフロントギアが3枚、後輪側にあるリアギア(スプロケット)が7枚で構成された変速システムを搭載した自転車のことです。

このタイプの変速機は、主にエントリークラスのクロスバイクやマウンテンバイク、そして一部のロードバイクに見られます。多くの場合、シマノ社の「Tourney(ターニー)」というグレードのコンポーネントが採用されています。

その最大の特徴は、非常に幅広いギア比を持っている点です。最も軽いギアは急な坂道を楽に登るために、そして最も重いギアは平坦な道でスピードを出すために、多様な地形に対応できる設計になっています。この汎用性の高さから、価格を抑えた多段変速モデルとして多くのメーカーに採用されてきました。

しかし、前述の通り、その多機能性が現代の日本の道路事情やユーザーのニーズと必ずしも一致しなくなったため、その必要性について様々な議論が交わされているのが現状です。

意外と存在するママチャリ21段変速

一般的に「ママチャリ」と呼ばれるシティサイクルは、変速がないか、あっても内装3段変速が主流です。しかし、市場を探してみると、ごく少数ですが21段変速を搭載したママチャリも存在します。

これらは、ママチャリの快適な乗車姿勢やカゴ、泥除けといった実用的な装備はそのままに、スポーツバイクのような多段変速を取り入れた、いわばハイブリッドなモデルです。坂道の多い地域に住んでいる方や、荷物を載せた状態でも楽に走りたいと考えるユーザーをターゲットにしていると考えられます。

ただ、デメリットもスポーツバイクと同様です。車体重量が重くなることや、メンテナンスが複雑になる点は避けられません。また、ママチャリのフレーム設計がスポーツ走行を前提としていないため、21段変速の性能を最大限に引き出すのは難しいかもしれません。

選択肢の一つとして面白い存在ではありますが、購入を検討する際は、本当に21段もの変速が必要かどうか、自身の利用シーンをよく考えて判断することが大切です。

ロードバイク21段変速デメリットの克服法

-

坂道で性能を引き出すためのコツ

-

シマノ21段変速使い方の基本

-

シマノ21段変速調整のポイント

-

21段変速クロスバイクという選択肢

-

用途別におすすめの変速機と選び方

坂道で性能を引き出すためのコツ

21段変速の最大のメリットは、幅広いギア比を活かせる坂道での走行性能にあります。この性能を最大限に引き出すためには、いくつかのコツがあります。

最も大切なのは、坂道に進入する「前」に、あらかじめ軽いギアに変速しておくことです。坂道を登り始めてから慌てて変速しようとすると、ペダルに大きな力がかかった状態で変速機が作動するため、チェーンやギアに負担がかかり、変速がスムーズにいかないばかりか、故障の原因にもなりかねません。

次に、フロントギアとリアギアを上手に使い分ける意識を持つことです。緩やかで短い坂であれば、フロントギアは真ん中のまま、リアギアを軽くするだけで十分対応できます。一方、長くて勾配のきつい坂道が見えてきたら、早めにフロントギアを一番軽いものに切り替えましょう。これにより、リアギアにはまだ余裕が生まれ、坂の途中でさらに勾配がきつくなっても対応できるようになります。

ペダルは力任せに踏み込むのではなく、一定のペースで軽やかに回し続ける「ケイデンス」を意識することも有効です。軽いギアでケイデンスを維持することで、心拍数の急な上昇を抑え、体力の消耗を防ぎながら坂道を攻略することが可能になります。

シマノ21段変速使い方の基本

多くの21段変速自転車には、シマノ製の変速機が搭載されています。その基本的な使い方を理解することで、よりスムーズな走行が可能になります。

自転車のハンドルには、通常、左右に変速レバーが付いています。

-

左手のレバー:フロントギア(ペダル側の3枚のギア)を操作します。坂道や向かい風など、走行抵抗が大きく変化する場面で使います。

-

右手のレバー:リアギア(後輪側の7枚のギア)を操作します。速度の微調整や、緩やかな起伏に対応するために使います。

日常的な走行では、主に右手のレバーでリアギアを操作し、フロントギアは真ん中の「2速」に固定しておくのが基本です。これにより、操作がシンプルになり、大半の状況に対応できます。

そして、大きな上り坂に差し掛かったら左手のレバーでフロントを「1速(軽いギア)」に、逆にスピードを出したい下り坂や追い風の状況では「3速(重いギア)」に切り替えます。

繰り返しますが、変速は必ずペダルを回しながら、力を抜いて行うのが鉄則です。また、チェーンに負担をかける「たすき掛け」の組み合わせ(例:フロント1速とリア7速、フロント3速とリア1速)は避けるように心がけましょう。

シマノ21段変速調整のポイント

21段変速の性能を維持するためには、定期的な調整が欠かせません。もし「変速がスムーズにいかない」「特定のギアで異音がする」といった症状が出た場合、ディレイラー(変速機)の調整が必要かもしれません。

調整のポイントは主に3つあります。

1. ワイヤーの張力調整

変速レバーとディレイラーをつなぐワイヤーの張りが、変速性能に最も大きく影響します。リアディレイラーの場合、アジャストバレルと呼ばれるネジを回すことで、ワイヤーの張りを微調整できます。一般的に、チェーンが軽いギアに上がりにくい場合はワイヤーを張り(バレルを反時計回り)、重いギアに降りにくい場合はワイヤーを緩め(バレルを時計回り)ます。

2. 可動範囲の調整

ディレイラーには、チェーンがスプロケットの外側や内側(スポーク側)に脱落するのを防ぐため、その動きの範囲を制限する2本のネジ(HネジとLネジ)が付いています。Hネジは最も重いギア(High)側、Lネジは最も軽いギア(Low)側の可動範囲を調整します。この調整は非常に繊細なため、自信がない場合は専門店に依頼するのが賢明です。

3. ディレイラーの清掃と注油

泥やホコリがディレイラーの可動部に溜まると、動きが鈍くなり性能が低下します。定期的にブラシなどで汚れを落とし、可動部に注油することで、スムーズな動きを保つことができます。

これらの調整は、ある程度の知識と経験を要します。もし自分で調整するのが不安な場合は、無理をせず自転車専門店で点検・調整をしてもらうことをおすすめします。

21段変速クロスバイクという選択肢

現在、21段変速システムはロードバイクよりも、エントリークラスのクロスバイクに採用されることが多くなっています。クロスバイクは、ロードバイクの軽快さとマウンテンバイクの安定性を両立させた車種で、通勤・通学からフィットネスまで幅広い用途で人気があります。

21段変速を搭載したクロスバイクは、特に起伏の多い地形を走る機会がある方や、サイクリングロードでの長距離走行を楽しみたい初心者にとって、心強い選択肢となります。ロードバイクほど前傾姿勢がきつくなく、快適な姿勢で乗車できるため、多段変速のメリットである「楽に走れる」という点をより体感しやすいかもしれません。

価格帯も比較的手頃なモデルが多く、初めてスポーツバイクを購入する方にとっては魅力的に映るでしょう。ただし、やはり街乗りがメインであればオーバースペックに感じる可能性や、メンテナンスの手間といったデメリットはロードバイクと共通しています。

もし21段変速のクロスバイクを検討するのであれば、その多機能性を本当に活かせる利用シーンがあるかどうかを一つの判断基準にすると、購入後の満足度が高まるはずです。

用途別におすすめの変速機と選び方

最終的に、どのような変速機がおすすめなのかは、あなたの自転車の主な用途によって決まります。

① 街乗り・通勤通学がメインの場合

走行距離が比較的短く、平坦な道が多いのであれば、変速段数はそれほど多く必要ありません。リア変速のみの7段~9段変速が搭載されたクロスバイクや、メンテナンスフリー性に優れた内装変速の自転車がおすすめです。操作がシンプルで扱いやすく、トラブルも少ないため、日常の足として気兼ねなく使うことができます。

② 週末のサイクリングやフィットネスで使いたい場合

少し長めの距離を走ったり、丘陵地帯のようなアップダウンのあるコースに挑戦したりしたいのであれば、変速段数の多いモデルが有利になります。この場合、フロントが2枚、リアが8段~10段(16段~20段変速)のクロスバイクやロードバイクがバランスの取れた選択肢となるでしょう。21段変速よりも変速性能がスムーズで、ギア比の重複も少ないため、より効率的な走行が可能です。

③ 激坂を含む本格的なヒルクライムやツーリングが目的の場合

前述の通り、21段変速は幅広いギア比を持つため、激しい坂道を登る際には大きな助けとなります。コストを抑えつつ、多様な地形に対応したいと考えるのであれば、21段変速も選択肢に入ります。ただし、より高い走行性能を求めるのであれば、最新のロードバイクに採用されているフロント2枚×リア11枚(22段)以上のコンポーネントが、より快適なライドを提供してくれます。

ロードバイク21段変速デメリット

-

21段変速はフロント3枚×リア7枚のギア構成を指す

-

主なデメリットは重量増、複雑なメンテナンス、実用性の低いギアの存在

-

部品点数が多いため車体が重くなる傾向がある

-

フロント変速機の調整は初心者には難しく感じることがある

-

ギア比が近い「被りギア」が多く、21段全てを有効に使えるわけではない

-

チェーンが斜めになる「たすき掛け」は部品に負担をかけトラブルの原因となる

-

構造上、リア変速のみの自転車よりチェーン落ちのリスクが高い

-

平坦な道が多い街乗りでは性能を持て余し「いらない」と感じることが多い

-

操作が複雑なため、シンプルな変速システムを好むユーザーもいる

-

最大のメリットは坂道での対応力にあり、軽いギアはヒルクライムで有効

-

坂道では進入前に変速を済ませ、ケイデンスを保つのがコツ

-

シマノ製が主流で、左手がフロント、右手がリアの操作を担当する

-

クロスバイクでは今もエントリーモデルに多く採用されている

-

用途を明確にし、街乗りメインなら7~9段、サイクリングならフロント2枚×リア8段以上も検討する

-

自分の使い方に合った変速段数を選ぶことが後悔しない自転車選びの鍵となる